En plein cœur de la péninsule ibérique, à cheval entre Portugal et Espagne, les régions de l’Alentejo et d’Estremadure renferment bien des trésors architecturaux et historiques : exceptionnels vestiges romains à Mérida, imposantes demeures médiévales de Cáceres mais aussi les ruelles blanches d’Évora. Un voyage transfrontalier qui vous conduira à la rencontre du riche passé de villes et de villages au charme typique.

Espagne

C’est à Barcelone, dont il est originaire, et dans la campagne environnante, que Miró a puisé une part essentielle de son œuvre. La lumière, la végétation, les arts et traditions locales sont autant d’éléments récurrents dans sa peinture, profondément ancrée dans cette terre baignée de soleil. On peut aujourd’hui suivre ses pas au cœur la capitale catalane, notamment dans la fondation qui lui est consacrée mais aussi à Mont-Roig del Camp qui fut un lieu de convalescence durant sa jeunesse puis un havre de paix au fil de sa vie.

Doublé culturel sous le soleil andalou ! Nichée au pied de la Serra Nevada, Grenade est un bijou orné d’une pierre précieuse, la citadelle de l’Alhambra, chef-d’œuvre d’architecture arabe médiévale. Málaga, ville natale de Picasso, vénère l’artiste prodigue et réjouit par l’éclectisme de ses musées dont la collection Carmen Thyssen.

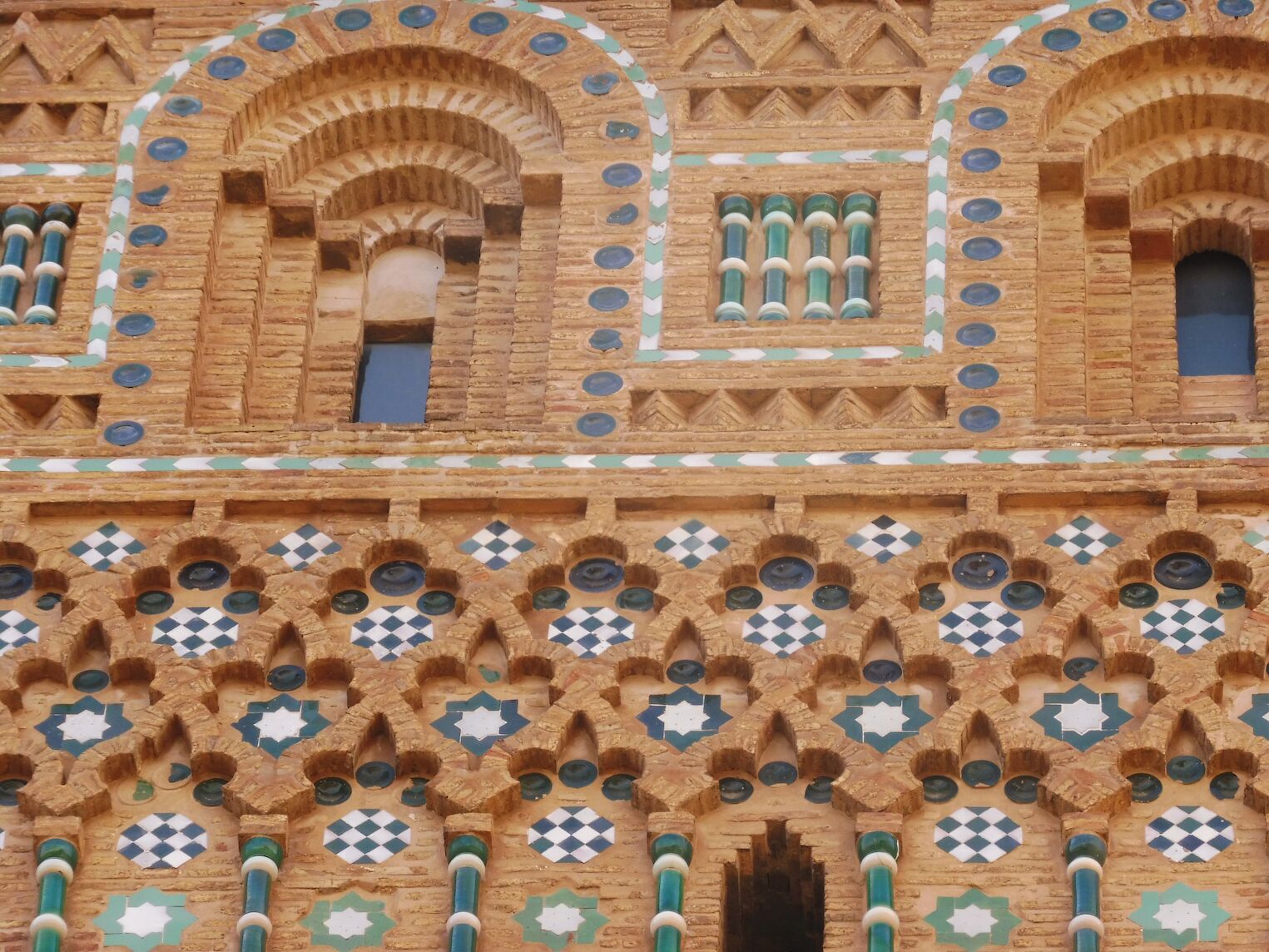

L’architecture mudéjare s’est développée en Aragon du xiie au xviiie siècle. Elle révèle un dialogue de grande qualité entre les cultures chrétienne, juive et musulmane qui permit de forger une esthétique nouvelle alliant des formes artistiques propres à chacune des trois traditions. Classé par l’Unesco, ce patrimoine aragonais incarne à merveille l’utopie d’une certaine harmonie faite de diversité, paix et beauté.

Ville en plein renouveau, Bilbao peut s’enorgueillir d’être devenue un important centre culturel européen. Cette escapade propose maintes découvertes artistiques : l’architecture contemporaine et audacieuse de la ville, ses riches musées et sa Folle Journée (festival Musika-Música), événement musical qui reprend le concept nantais pour le plus grand plaisir des mélomanes. Deux escapades à Saint-Sébastien et à Portugalete complètent ce séjour au cœur du Pays basque espagnol.

Véritable symphonie de couleurs, la ville de Valence éblouit ses visiteurs par ses différentes facettes, entre tradition et modernité ; entre nature et urbanisme. On y retrouve le patrimoine d’une cité séculaire mais aussi de très belles innovations qui lui ont valu d’être élue capitale Verte de l’Europe 2024 grâce à ses actions dans les domaines du tourisme durable, de la neutralité climatique et de la transition écologique équitable et inclusive. Arts et Vie vous invite à découvrir toutes les nuances de cette ville et de ses environs au cours d’une escapade haute en couleurs.

Aux confins de la chaîne pyrénéenne, le nord de la Catalogne abrite un grand nombre de chefs-d’œuvre d’architecture trop souvent méconnus, qui viennent illustrer l’importance de l’art roman dans cette région aux xie et xiie siècles. Ces églises et monastères qui se distinguent par leur idéal de simplicité et la beauté de leurs décors sculptés, restent aujourd’hui admirablement conservés et invitent à découvrir une époque passionnante. Cette escapade pensée autour de cette thématique séduira les passionnés d’architecture mais aussi les férus d’histoire au fil de son programme de visites riche et captivant.

Née au XVe siècle en tant que pays souverain de l’union dynastique des Couronnes de Castille et d’Aragon, puis de l’absorption du Royaume de Grenade et de la partie ibérique du Royaume de Navarre, l’Espagne n’est pas une mais diverse. Du fait de son emplacement privilégié entre l’Europe et l’Afrique, elle a connu, au cours des siècles, de nombreuses influences extérieures : impact de la civilisation romaine et de la civilisation arabe, ouverture vers l’Italie, l’Europe du Nord et la France du Sud-Ouest au cours de la période médiévale.

Puis c’est l’Espagne elle-même qui va rayonner sur l’Europe, avec le Siècle d’or (XVIe et XVIIe siècle), ses artistes d’exception, ses monarques absolus et les nombreuses conquêtes de son immense empire colonial. À la fin du XVIIIe siècle, le pays s’ouvre vers l’Europe et devient, pour les romantiques français comme Delacroix, Gautier ou Baudelaire, une source d’inspiration majeure en peinture et en littérature.

De la Catalogne à l’Aragon, des Baléares au Pays Basque de la Castille-et-Léon à la Castille-la-Manche, de l’Estrémadure à l’Andalousie, un voyage culturel avec Arts et Vie vous fera voir cette Espagne aux multiples visages. Vous verrez comment l’influence conjuguée du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et de l’abbaye cistercienne de Cluny concoururent à la création dans l’Espagne du Nord, d’un impressionnant nombre d’églises romanes, aussi remarquables par leur architecture que par leur décor peint et sculpté.

Vous découvrirez aussi l’apport des princes omeyades en Andalousie, où la grande mosquée de Cordoue a donné à la ville l’essentiel de sa topographie. Devant les nombreuses nefs centrales aux plafonds de bois portés par des centaines de colonnes de marbre aux chapiteaux dérivés du corinthien,Théophile Gautier s’écriait : « Votre œil s’égare à travers des allées de colonnes qui se croisent et s’allongent à perte de vue, comme une végétation de marbre spontanément jaillie du sol. » À l’Alhambra de Grenade, vous découvrirez la deuxième manière de l’architecture musulmane, la manière nasride, avec laquelle tout est fait pour charmer l’esprit et parler aux sens : entrelacs des textes modelés en écriture coursive, velouté des stucs et des boiseries peintes, vibrations visuelles et sonores de l’eau, parfums odoriférants des myrtes et des orangers.

C’est en Castille qu’est née l’Espagne en tant que pays souverain. Un voyage culturel avec Arts et Vie vous mènera à Salamanque. Datant de la fin du XIIe siècle, son université est l’une des plus anciennes d’Europe, tandis que la vieille ville abrite d’importants monuments romans, gothiques, mauresques, renaissants et baroques, comme la Vieille Cathédrale et San Marcos (XIIe siècle), les palais de la Salina et de Monterrey (XVIe siècle) et la Plaza Mayor (1729-1755). Au nord-ouest de Madrid, vous admirerez l’Escorial que Philippe II fit construire selon un plan universel, qui devait tout à la fois réunir une église-panthéon en l’honneur de Charles-Quint et de ses descendants, un monastère hiéronymite et un palais royal. La silhouette du bâtiment s’impose par son dépouillement décoratif, fondé sur la recherche rigoureuse d’une perfection symétrique et d’un strict jeu des proportions.

C’est à Madrid que l’Espagne du Siècle d’or connut un rayonnement sans pareil du XVIe au XVIIe siècle. Le musée du Prado en témoigne par sa richesse exceptionnelle. Vous y trouverez des œuvres venues du foyer andalou, celles de Ribera, marquées par la virtuosité des ses compositions, ou celles de Zurbaran, qui donnent aux drapés de l’habit monastique de ses modèles une monumentalité âpre reprise à la sculpture. Au Prado, Vélasquez, « peintre des peintres » s’impose par ses portraits d’apparat d’une qualité exceptionnelle inspirés des grands modèles de la Renaissance romaine et par ses toiles complexes aux constructions en abyme comme « Les Fileuses » ou « Les Ménines », dont les multiples interprétations ne sont pas arrivées à détruire le mystère. Un autre génie de la peinture espagnole, Le Greco, a marqué l’art européen par la puissance de ses représentations. Vous le retrouverez à Tolède, au musée qui porte son nom, et dans l’église San Tomé (« L’Enterrement du comte d’Orgaz »). La première manière du peintre privilégie les figures élancées, typiques du maniérisme, les compositions rigoureuses et les coloris clairs et acides comme venus du monde céleste. La seconde manière développe la monumentalité de certains personnages en les plaçant sur une ligne d’horizon très basse, marquée par un paysage tolédan. Puis les recherches sur l’intensité de la couleur et de la lumière, les raccourcis et les changements de perspective audacieux menèrent le peintre à une schématisation toute spirituelle des personnages et des paysages. Le Greco a beaucoup influencé Picasso dont vous pourrez voir les œuvres à Barcelone. À Barcelone, toujours, les architectures foisonnantes du mouvement moderniste ont marqué la ville de leur empreinte ; ainsi de celles des Catalans Lluis Domenéch Montaner et d’Antoni Gaudi. Dans la Sagrada Familia, Gaudi dépasse techniquement et esthétiquement les modèles des cathédrales gothiques pour les faire évoluer vers une formulation organique, inédite et audacieuse. Gaudi a profondément influencé certains architectes du XXe siècle comme Le Corbusier, Pier Luigi Nervi ou encore Oscar Niemeyer.

L’Espagne est restée une terre d’élection pour l’avant-garde architecturale. Un voyage culturel avec Arts et Vie vous fera découvrir Barcelone, et les constructions contemporaines de ses plages, de ses ports et de ses ponts, ou encore Bilbao, son musée Guggenheim et sa passerelle suspendue du Zubizuri.